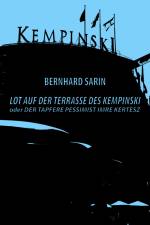

von Bernhard Sarin

31,99 €

Die Monografie »Lot auf der Terrasse des Kempinski« über den ungarischen Autor Imre Kertész (1929-2016) ergänzt die Dissertation »Ein Leben als Artikulation. Die anthropologische Ikonographie der Schriften von Imre Kertész« (Potsdam, 2010), bei deren Fertigstellung Kertész' späte Tagebücher und sein Tagebuchroman »Letzte Einkehr« (2014, dt. 2015) noch nicht vorlagen. Als neue Quellen werden neben diesen Veröffentlichungen, mit denen Kertész sein Lebenswerk abgeschlossen hat, auch die 2022 aus seinem Nachlass herausgegebenen frühen Arbeitstagebücher und eine größere Auswahl von Interviews der Jahre 1989-2015 hinzugezogen. Es ist zu sehen, dass Kertész mit dem Schreiben stets das Ziel verfolgte, sich aus der »sogenannten Realität« des profanen Daseins zu lösen und als fiktionale Figur einen Platz in der »großen, fließenden Erzählung vom Menschen« einzunehmen. Das erste Beispiel hierfür ist der Roman »Schicksalslosigkeit« (1975, dt. 1990 und 1996), der von der Deportation des jungen ungarischen Juden György Köves in ein Außenlager des KZ Buchenwald im Jahr 1944 handelt. Oberflächlich betrachtet beschreibt Kertész damit seine eigene KZ-Haft, in Wirklichkeit erzählt er aber nicht von dem deutschen Arbeitslager, sondern von seiner schriftstellerischen Arbeit seit Mitte der 50er Jahre in Ungarn, bei welcher er sich der Vereinnahmung durch den heimischen Kulturbetrieb konsequent entzog. Diese geistige Exilierung hat er bereits in einigen unvollendeten Manuskripten aus den frühen 60er Jahren mit der biblischen Figur Lot in Verbindung gebracht. Von der Situation des in ein geistiges Exil getriebenen Lot, »Gottes einzigem Gerechten in Sodom«, ist dann auch sein gesamtes weiteres Schaffen geprägt. Im Tagebuchroman »Letzte Einkehr« wird die Erzählung von Lot schließlich zu einem expliziten Thema. Und zwar legt Kertész dem Leser nahe, die Tagebuchpassagen, die sein Leben in Berlin von 2001 bis 2009 authentisch widerspiegeln, als moderne Interpretation der Geschichte von Lots Flucht aus Sodom aufzufassen. Lot erscheint dabei als eine postume Verkörperung von Kertész, die, gleich einem Geist oder Avatar, auf der Terrasse des Berliner Hotels Kempinski am Kurfürstendamm sitzt, die Freiheit genießt und kritisch über die »westliche Kultur« nachdenkt. (Aktualisierte und vollständig überarbeitete Ausgabe, 2024)