von Matthias Herrmann

14,90 €

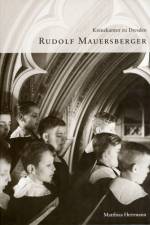

Rudolf Mauersberger zählt zu den wichtigsten evangelischen Kirchenmusikern des 20. Jahrhunderts. Komponisten wie Fortner und Pepping, Thomas und Heinz Werner Zimmermann haben ihm und dem Dresdner Kreuzchor eigene Werke gewidmet. Der Kreuzkantor hat sich kontinuierlich für die Moderne eingesetzt. Etwa 100 Chorwerke hob er von 1932 bis 1970 aus der Taufe. Unüberschaubar ist die Zahl seiner Erstaufführungen: Chormusik zwischen gemäßigter Moderne, atonalem Experiment und Jazzeinflüssen. Auf der anderen Seite hat Rudolf Mauersberger die Bach- und Schütz-Musizierpraxis erneuert. In den frühen 1930er Jahren besetzte er die Oratorien des Thomaskantors nur mit seinen 66 Kruzianern, was damals Kopfschütteln hervorrief. 1950 übertrug er seinen Knabensolisten die Sopran- und Altpartien in der h-Moll-Messe und der Johannespassion.Auch die deutsche Schütz-Renaissance hat er intensiv beeinflusst. Er hat den großen sächsischen Hofkapellmeister ins Bewusstsein der Dresdner Bevölkerung gebracht wie kein anderer vor und nach ihm, zudem in der Kreuzkirche eine Gedenkkapelle gestiftet und jährliche Schütz-Tage des Kreuzchores (1955-1970) etabliert. Er machte Schütz zum »Schutzheiligen« der Kruzianer und erhoffte sich dadurch eine Art Gegengewicht zu Bach und den Thomanern.Mauersberger kämpfte nicht nur um den Wiederaufbau des Kreuzchores nach der Zerstörung 1945, sondern auch um die Wiederinbesitznahme der Kreuzkirche am Altmarkt als dem Dresdner Zentrum evangelischer Kirchenmusik. Seine Energie war stärker als der Kleingeist derjenigen, die meinten, mit dem Wiederaufbau der Annenkirche 1950 habe der Kreuzchor dauerhaft eine angemessene Wirkungsstätte gefunden.Außerdem drängte Mauersberger mit dem Kreuzchor so rasch wie möglich wieder auf In- und Auslandstournee. Er wollte einerseits dem zerstörten Dresden mit all seinen ungelösten Problemen entfliehen, andererseits in Europa stolz die wiederhergestellte Qualität seines Chores präsentieren. Er legte auch im Ausland Wert auf anspruchsvolle Programme. Mit den großen Bach- und mehrchörigen Schütz-Motetten, mit umfangreichen Chorwerken der Moderne wie seiner »Lukaspassion« in Skandinavien, Burkhards »Die Sintflut« in den Niederlanden oder Raphaels »Christus, der Sohn Gottes« in den USA (1938). Andererseits lagen ihm stets die deutschen Volkslieder als Mittel der Völkerverständigung am Herzen, vor 1945 genauso wie danach.Er wollte in seinen Konzerten das Publikum, in den Vespern die Gemeinde erreichen, jeden Einzelnen ansprechen: mit gut durchdachten Programmen, ggf. liturgischen Auf- und Abzügen mit Kerzenknaben und dem singenden Altarchor in Kurrendetracht. Was sich dem Hörer wohl am tiefsten eingeprägt hat, war der unverwechselbare Chorklang mit seinen strahlenden, metallischen Sopranen. Dieser Klang ist in zahlreichen Schallplattenaufnahmen festgehalten und besticht, genauso wie viele andere historische Interpretationen, noch heute. Dies macht zugleich deutlich, wie sehr auch die Art des Singens und Musizierens einem ständigen Wandel unterworfen ist.Der Komponist Rudolf Mauersberger (als der er sich nur ungern sah) korrespondiert eng mit dem Klanginstinkt seines Schöpfers und dessen fast messianischem Sendungsbewusstsein zur Zeit der NS-Diktatur und des realen Sozialismus der DDR. Er schrieb eine klangbetonte Musik, die der Aussage des Textes (meist aus Bibel und evangelischem Gesangbuch stammend) verpflichtet ist und beim Hörer »ankommen« soll. Während der Aachener und Eisenacher Kantor (1919-1930) nur Motetten, Choralsätze und -bearbeitungen für seinen jeweiligen Alltag schrieb, ist der Kreuzkantor in Dresden (1930-1971) schließlich zur Großform vorgestoßen, nachdem er schon einmal (bis 1919) die Großform kompositorisch erprobt hatte, allerdings vorwiegend im Bereich des Instrumentalen.So entstanden für den Dresdner Kreuzchor unter den Nöten der Zeit geistlich-liturgische Werke in chorisch getrennter Aufstellung, a cappella oder mit obligaten Instrumenten, mit Glockenklang und Gemeindegesang, ja sichtbarer Symbolik durch wechselnde Altarchöre in Kurrendemänteln mit Kragen in liturgischen Farben. Während der Arbeit am »Dresdner Requiem« schrieb er seinem Freund Rudolf Decker, er habe sich zu weit verstiegen, befürchte, dass seine Töne nicht genügen würden. Und es brauchte lange, bis man auch außerhalb Dresdens begriff, dass im Nachkriegsdresden ein komponierender Kantor zu mehr imstande gewesen war, als er selbst ahnte: eine wirkliche Synthese gefunden zu haben zwischen christlicher Botschaft und den Ereignissen der Zeit, zwischen musikalischer Tradition und gemäßigter Moderne, zwischen Kunstmusik und Volkskirche.Mauersbergers Chorsatz »klingt«, gleich ob er von Knaben- oder Erwachsenenchören gesungen wird. Dass er von den Klangmöglichkeiten des Kreuzchores und von seinen exzellenten Knabensolisten (darunter Peter Schreier) ausging, steht außer Frage. Heute zählt das »Dresdner Requiem« in Deutschland zu den am meist aufgeführten Oratorien des 20. Jahrhunderts.Die Bemühungen von Vertretern der damaligen Musikabteilung der Sächsischen Landesbibliothek Dresden (Reinhard Haida, Dr. Wolfgang Reich), sich rasch nach dem Tode Rudolf Mauersbergers um die Übernahme seines kompositorischen Nachlasses (Autographen und Abschriften) zu bemühen, waren aus heutiger Sicht sehr weitblickend. Es ist Mauersbergers Bruder Erhard, damals noch Thomaskantor, zu danken, dass die gesamte Erbengemeinschaft auf diesen Wunsch einging. Für mich persönlich eröffnete die 1972 begonnene Sichtung und Katalogisierung des umfangreichen Bestandes an Mauersberger-Autographen und Abschriften aus mehreren Kruzianergenerationen sowie die etappenweise Erarbeitung des Werkverzeichnisses den folgenreichen Einstieg ins Berufsleben als Musikwissenschaftler. (Würdigung Rudolf Mauersbergers von Prof. Dr. Matthias Herrmann)